本論文の概要

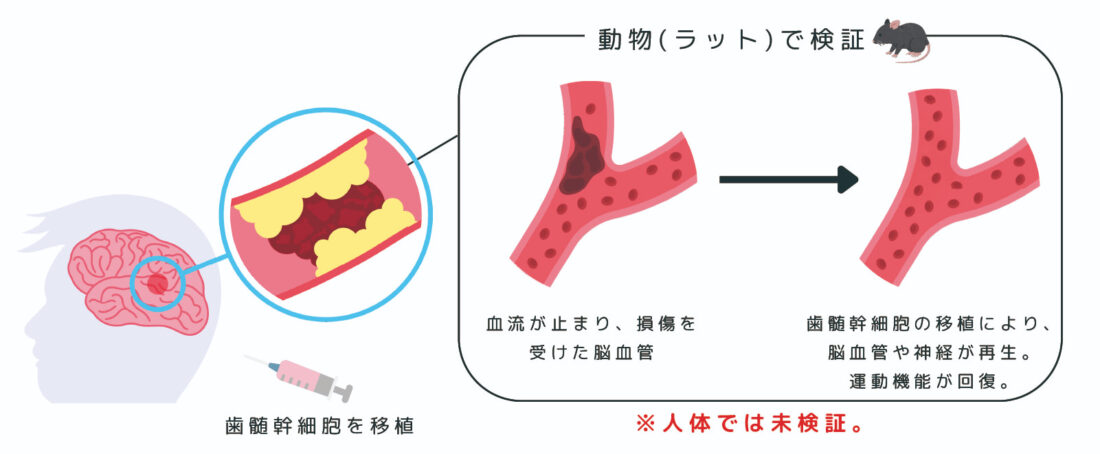

本研究は、歯髄から取り出したCD31⁻/CD146⁻SP歯髄幹細胞(Side Population細胞:幹細胞の一種)を、脳梗塞モデルのラットに移植し、歯髄幹細胞の脳梗塞に対する治療効果を検証したものです。

本研究の結果、歯髄幹細胞は脳の血管や神経再生を促し、運動機能の回復や脳の損傷範囲縮小に寄与する可能性が見出されました。

研究背景

脳梗塞(脳の血管が詰まる病気)は、後遺症が残りやすく、現在効果的な治療法は限られています。そこで近年、幹細胞を使った再生医療が注目されていますが、どの種類の幹細胞が最も効果的かは、明らかになっていません。

そこで本研究では、歯髄から得られる特殊な幹細胞が、脳の損傷を修復する能力を持つかどうかを検証しました。

研究結果の意義

本研究の結果、歯髄由来のCD31⁻/CD146⁻SP歯髄幹細胞が、血流が止まり損傷を受けた脳において、神経や血管の再生を促進し、運動機能の回復を助けることが示されました。特に歯髄幹細胞は、VEGF(血管内皮増殖因子)やBDNF(脳由来神経栄養因子)などの神経を保護・再生する物質を多く分泌し、脳の損傷部位での神経細胞の増加や血管の再生、細胞死の抑制に寄与しました。

これにより、歯髄由来の幹細胞は、脳梗塞の新たな治療法として活用できる可能性を秘めた細胞であることが示されました。

詳細

前提:歯髄幹細胞の特徴と動き

- 歯髄由来のCD31⁻/CD146⁻SP歯髄幹細胞は、神経や血管の再生に関わる成長因子(VEGF、BDNF、GDNFなど)を多く分泌する。

- 他の細胞と比べて、神経幹細胞の移動・増殖・生存を強く促進する。

- 歯髄幹細胞自体が神経や血管に直接変化するわけではなく、周囲の細胞の再生を助ける「サポート役」(パラクライン効果・トロフィック効果)として働く。

動物実験(ラット実験)の結果

脳梗塞モデルのラットに歯髄幹細胞を移植することで、次の結果が得られた。

- 脳梗塞モデルラットの脳内神経細胞の数が2~8倍に増加した。

- 脳血管の再生が促進され、細胞死(アポトーシス)が抑制された。

- 脳の損傷範囲(梗塞体積)が最大で約33%縮小した。

- 脳梗塞ラットの運動機能の回復が顕著であり、細胞移植から6日目以降に明確な改善が見られた。

- 歯髄幹細胞移植後の拒絶反応は見られなかった。(歯髄幹細胞は、免疫抑制作用を持つとされている。)

参考文献

Sugiyama M, Iohara K, Wakita H, Hattori H, Ueda M, Matsushita K, Nakashima M. Dental pulp-derived CD31⁻/CD146⁻ side population stem/progenitor cells enhance recovery of focal cerebral ischemia in rats. Tissue Eng Part A. 2011 May;17(9-10):1303-11. doi: 10.1089/ten.TEA.2010.0306. Epub 2011 Feb 25. PMID: 21226624.