研究成果の概要

本研究では、G-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)という既存の医薬品を用いて、歯髄幹細胞の中から再生能力の高い細胞を選び出し、分離・培養する新しい方法を開発しています。

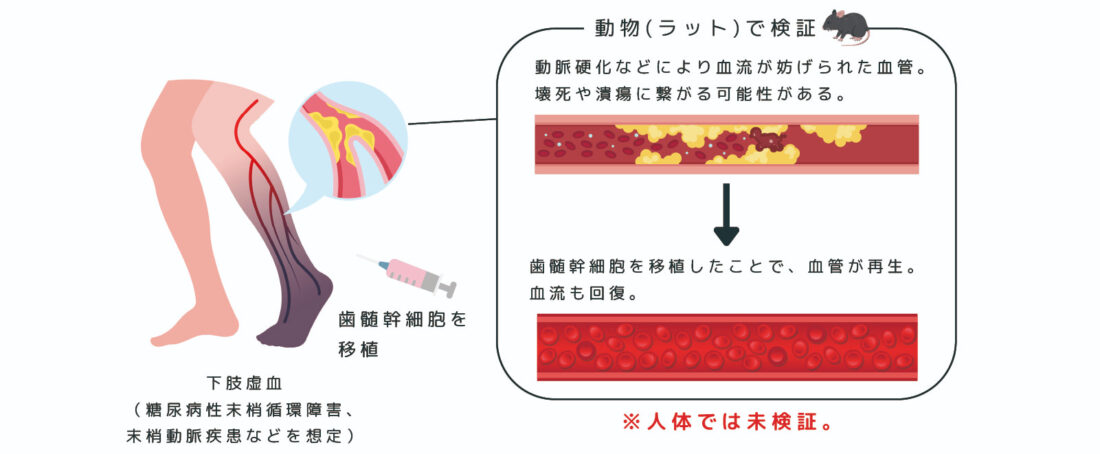

さらに、この方法で得られた歯髄幹細胞が、虚血性疾患モデル(下肢虚血)および歯髄再生モデル動物において、どのような治療効果を持つかを検証しています。結果として、血流回復や血管新生、神経再生、組織再生において従来の幹細胞よりも優れた促進効果を示すことが明らかになりました。

研究背景

下肢虚血や心筋梗塞、脳梗塞などの虚血性疾患では、血流の回復と血管・神経の再生が治療の鍵を握ります。これまでの幹細胞治療では、主に骨髄や脂肪組織から採取された幹細胞が用いられてきました。一方で、歯髄幹細胞はそれらよりも高い再生能力を持つ可能性があり、さらに採取が容易で倫理的な問題も少ないという利点があります。

しかし、歯髄幹細胞の中でも特に再生能力の高い細胞を、臨床応用に適した方法で安全かつ効率的に選び出す技術は、これまで確立されていませんでした。

研究成果の意義

本研究は、歯髄幹細胞の中から、血管と神経の再生能力に優れた細胞を選び出す新しい方法を確立し、その細胞が虚血性疾患などの治療において高い再生促進効果を発揮することを実証したものです。

特に、ラットの下肢虚血モデルやマウスの異所性歯髄再生モデルにおいて、細胞移植による血流の回復や血管新生、神経再生、組織の再生が顕著に見られたことから、この細胞は再生医療の新たな選択肢として大きな可能性を持つと考えられます。

研究成果の詳細

新しい分離法( G-CSF膜分取法)の特徴

- G-CSF( 1 0 0 n g / m L )を用いて、再生能力の高い幹細胞( M歯髄幹細胞) を効率的に分離。

- 分離された細胞は、CD105、CXCR4、G-CSF-Rなどの再生関連マーカーを高発現。

虚血性疾患モデルでの効果

- ラットの下肢虚血モデル: 血流回復量は従来の幹細胞の約2 倍、毛細血管密度も大幅に増加。

- 移植細胞は新生血管の近くに集まっており、血管新生を促進する因子を分泌している可能性あり。

歯髄再生モデルでの効果

- 歯根の異所性移植モデルでは、再生歯髄組織の量・血管密度・歯髄マーカーの発現すべてで従来の幹細胞より優れていた。

- 腫瘍形成なし、染色体異常なし、安全性も確認済み。

参考文献

Murakami M, Horibe H, Iohara K, Hayashi Y, Osako Y, Takei Y, Nakata K, Motoyama N, Kurita K, Nakashima M. The use of granulocyte-colony stimulating factor induced mobilization for isolation of dental pulp stem cells with high regenerative potential. Biomaterials. 2013 Dec;34(36):9036-47. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.08.011. Epub 2013 Aug 27. Erratum in: Biomaterials. 2016 May;89: 166-7. PMID: 23988014.