歯髄に対する一般的な治療法

虫歯になると、まず歯のエナメル質の部分が溶けていきますが、やがて歯の内部へと進行し、歯髄に達します。すると、熱いもの・冷たいものがしみて、キーンとした痛みやじんじんとした痛みを感じるようになります(歯髄炎)。

このような虫歯が進行した歯に対しては、通常歯髄を抜き(抜髄)、セメントなどの人工物を詰める治療(根管治療・人工物充填)が行われます。神経を抜くと痛みを知らせる信号が届かなくなり、じんじんとした痛みは感じなくなりますが、栄養分を送る働きが失われ、歯の変色や破折(歯が折れること)の原因となります。

神経を抜いた後再び虫歯になると、痛みを感じないため、気がつかないうちにどんどん進行し、歯の根の方へ達したときに突然激しい痛みに襲われることがあります。

さらに虫歯が進行すると、最終的には歯を抜かなくてはならないこともあります。

歯髄の一部または全部の機能が失われた場合、一般的には以下のような治療が行われます。

- 根管治療(抜髄+根管充填(人工物充填))

- 歯髄温存療法(歯髄保存療法・間接覆髄法)

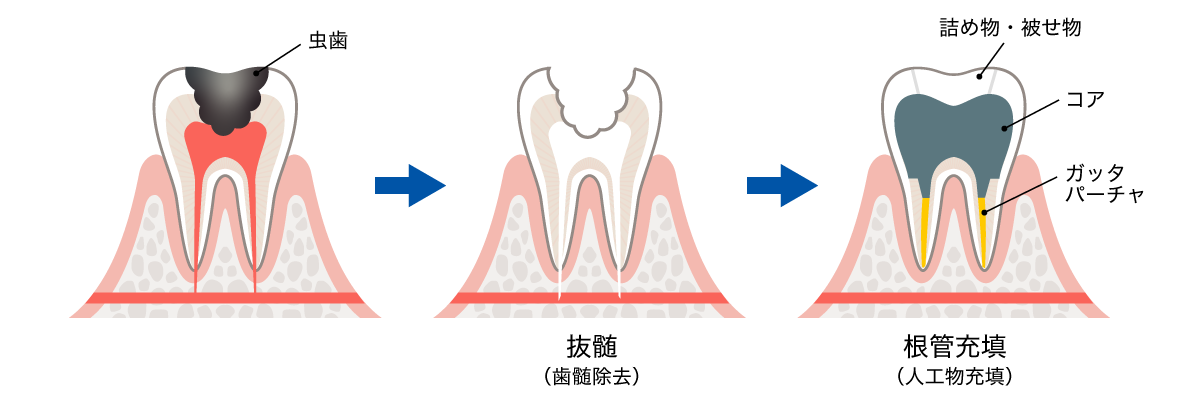

根管治療(抜髄+根管充填(人工物充填))

炎症や感染を起こした歯髄(しずい)を取り除き(抜髄)、歯の根の中(根管)を洗浄・消毒した後に人工物で埋める治療です。虫歯や外傷が原因で、歯髄全体が感染・壊死してしまっている場合に行われます。

多くの場合、抜髄後、歯髄が存在していた根管内を洗浄・消毒して、ゴム状の樹脂(ガッタバーチャ)を埋め、コアを入れて被せ物を装着します。

メリット

・神経組織である歯髄を失うため、痛覚がなくなる

・感染した歯髄を除去することで、感染拡大を防げる(※経過には個人差があります。)

デメリット

・歯髄を失い、細菌への抵抗力や栄養供給能力、組織修復能力などが失われる

・歯が脆くなり、折れるリスク、抜歯するリスクが高まる

・歯の変色リスクが高まる

・痛みを感じず、再び虫歯が進行した際に気づくことができない

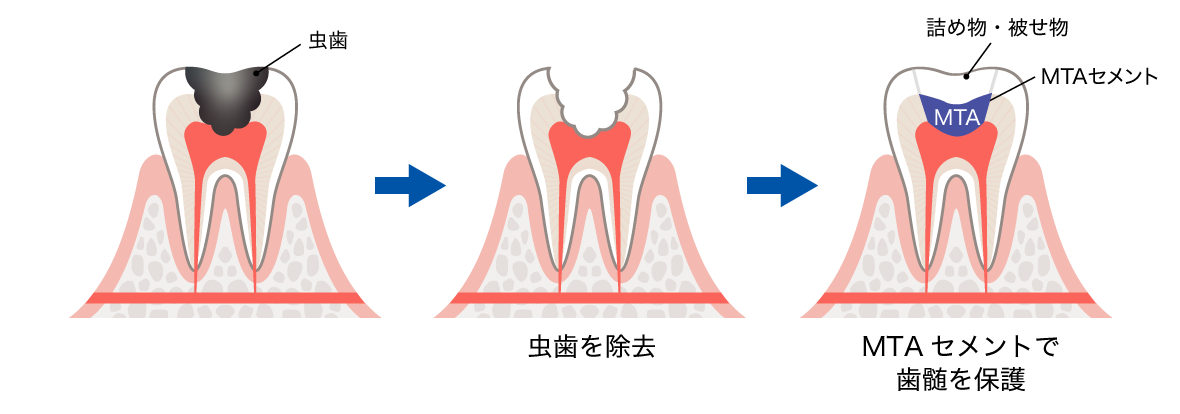

歯髄温存療法(歯髄保存療法・間接覆髄法)

極力歯髄を抜かず、感染した部分のみを取り除き、「MTAセメント」と呼ばれる抗菌性の薬剤を用いて削った部分を封鎖する治療法です。

メリット

・歯髄を残すことができ、細菌への抵抗力や栄養供給能力、組織修復能力など失わずに済む

・歯の強度を保つことができ、抜歯するリスクも抑えられる(※経過には個人差があります。)

デメリット

・虫歯(う蝕)が進行している場合(C3、C4)は治療が適用できないことが多い

・すでに歯髄全体が壊死している場合や、抜髄した後などは治療不可

・加齢とともに成功率が下がる傾向にある

・保険が適用されない

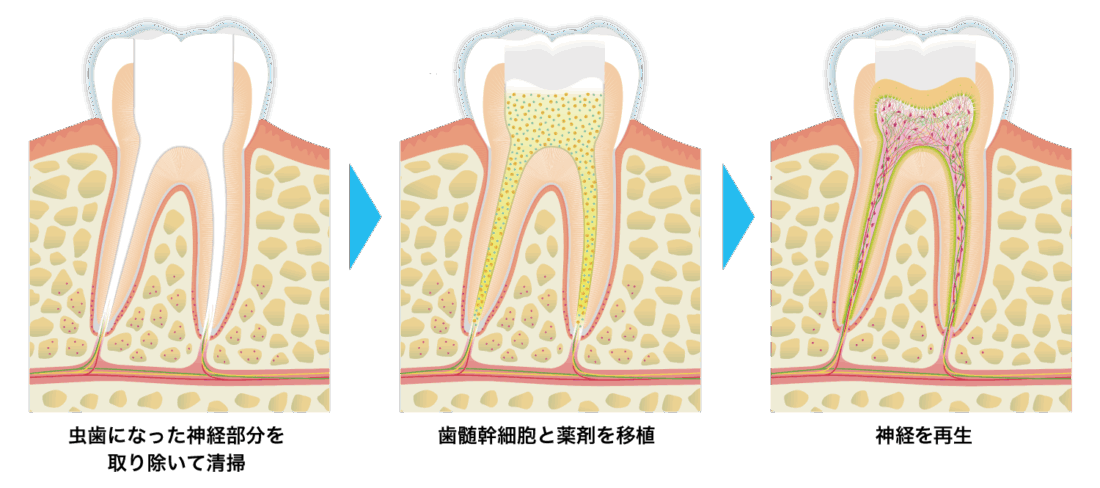

新たな治療の選択肢ー歯髄再生治療

歯髄を抜いた(抜髄した)歯に対して人工物を詰めるのではなく、神経をよみがえらせて抜歯のリスクを減らす治療法が「歯髄再生治療」です。

幹細胞を移植して元気な歯の神経(歯髄)を取り戻すことにより、再び歯に栄養分が行き渡るようになれば、丈夫な「自分の歯」を長く保つことに繋がります。また、歯髄組織は柔らかいクッションの役割を果たしているため、強い衝撃が加えられた時の歯が折れるリスクを減らすことにも貢献します。

この治療法の開発により、従来の「神経を抜いて人工物を詰める」という治療の代わりに「神経を再生させる」という新たな治療方法が選べるようになりました。今後自分自身以外(主に近親者)の、他人の歯髄幹細胞を用いた治療などを視野に入れて、更なる研究開発が進められています。

歯髄再生治療

メリット

・歯髄の再生により、細菌への抵抗力や栄養供給能力、組織修復能力などの歯髄の機能を回復させることができる

・抜髄によって下がった歯の強度を高めることができる

・折れるリスク、抜歯するリスクを低減できる(※経過には個人差があります。)

デメリット

・不用歯(噛み合わせに影響しない歯)の抜歯が必要

・保険が適用されない

・(他の治療法と比較して)治療期間が長い

・細胞の培養や組織の再生が成功しない可能性がある