歯髄再生治療とは

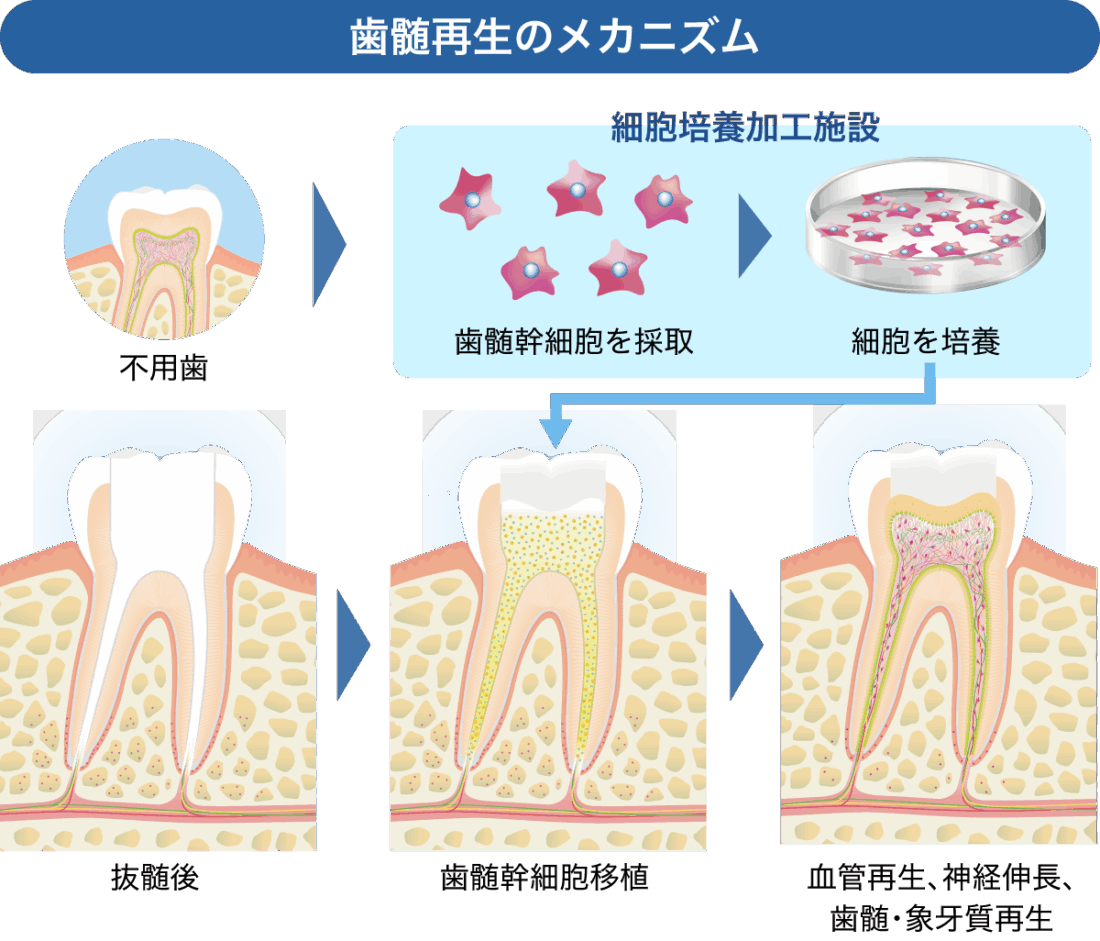

歯髄再生治療は、歯髄幹細胞の力を利用して、失われた歯の神経(歯髄)を再生させる治療法です。

この治療法は、2020年に治療計画が厚生労働省に受理された、日本発の再生医療ですが、世界的にも先進的な治療法であり、話題となっています。

(すでに抜髄され、人工物が充填されている歯も治療対象となる場合があります。)

まずは親知らずや乳歯など、噛み合わせに影響しない歯を抜歯して、その歯から歯髄幹細胞を採取します。

そこから歯髄幹細胞を培養して増やし、洗浄後の歯の根管内に移植することで、失われた歯髄の再生を促します。

過去に行われた研究では、再生した歯髄の周囲に硬組織(象牙質)も形成されることが確認されています。

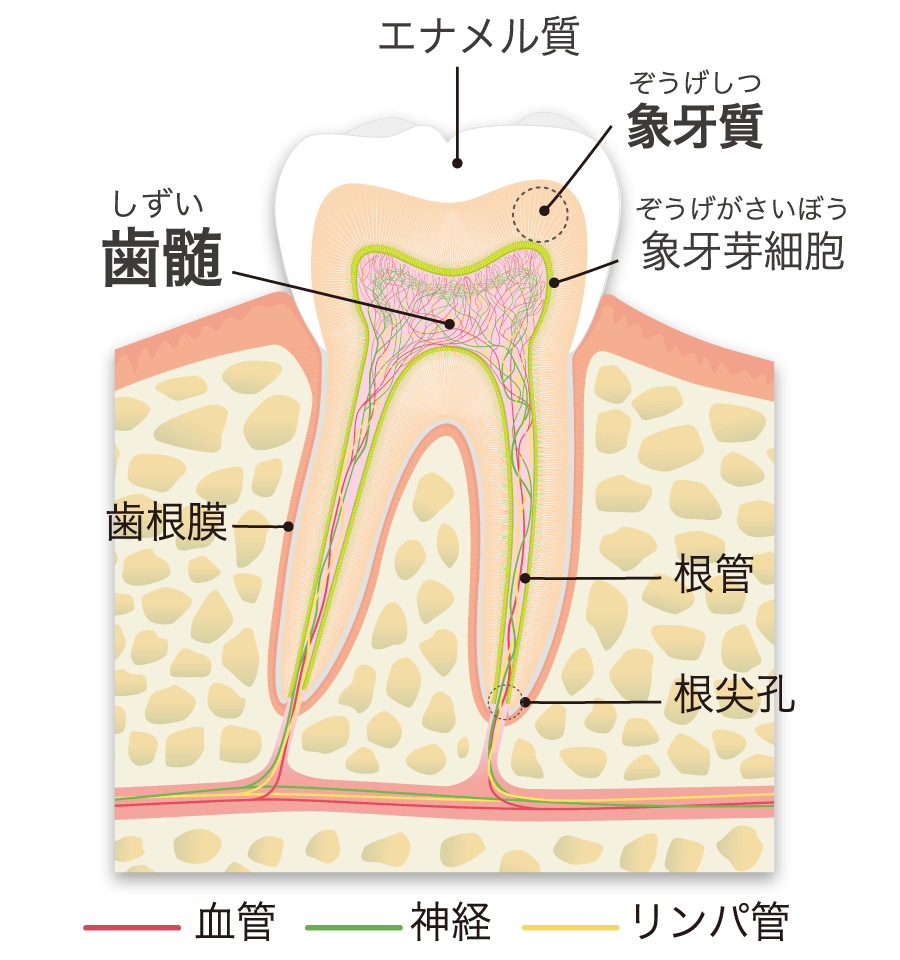

歯髄とは?

歯髄とは、細かい血管や神経・リンパ管などが集まった柔らかい組織で、歯の中心部に存在しています。

一般的には、『歯の神経』と呼ばれており、硬度の高い『エナメル質』や『象牙質』によって守られています。

歯髄の役割

歯髄は、以下のような複数の役割を担っています。

歯に栄養や水分を

供給する

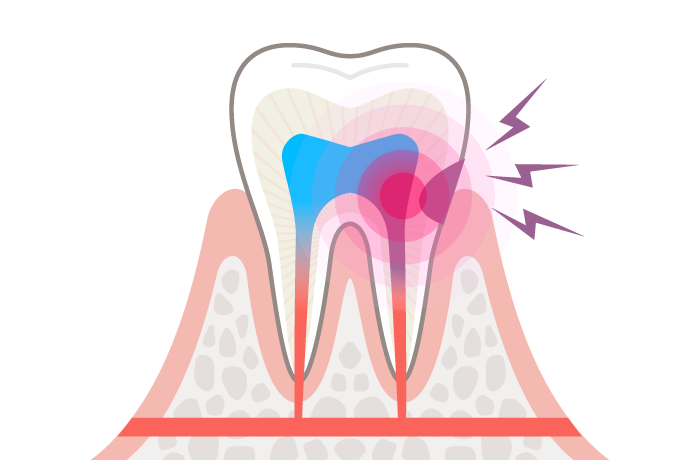

痛みによって、虫歯や歯周病などの

歯のトラブルを伝える

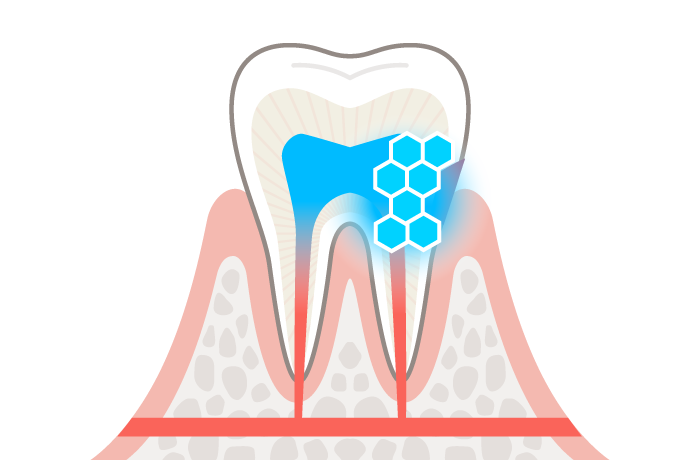

細菌感染に抵抗して、

虫歯の進行を防ぐ

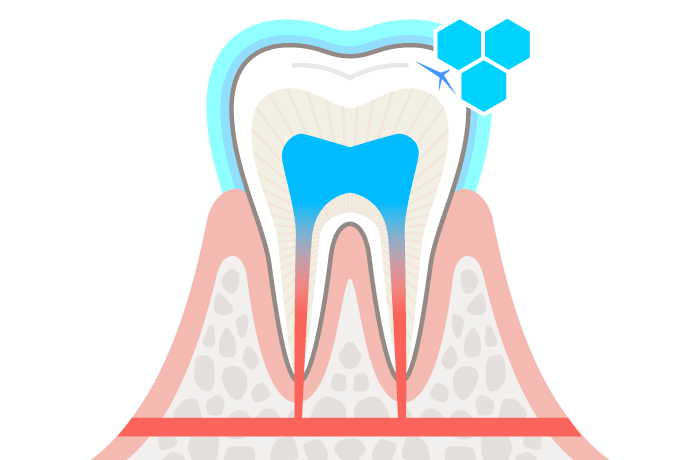

傷ついた歯の組織(象牙質)を修復し、

歯に強度を与える

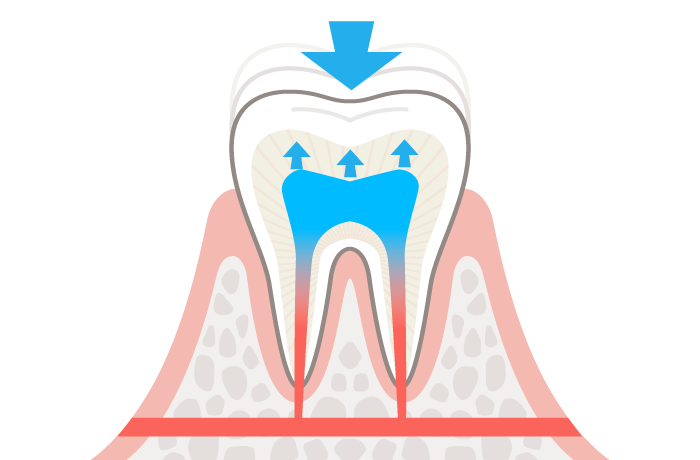

クッションの役割を果たし、

歯と歯茎への衝撃を和らげる

特に重要な歯髄の役割

歯の強度と耐久性を維持する

歯髄を失った歯は、強度が低下し、折れやすくなることが知られています。

これは、歯髄が歯の内部構造を支え、歯の強度と耐久性を維持する役割を果たしているためです。

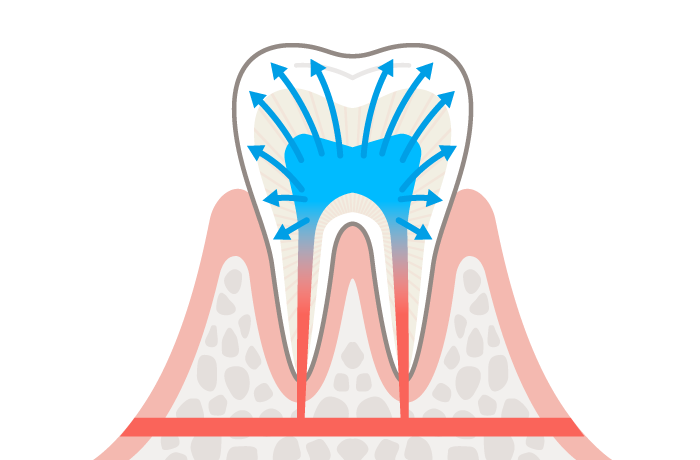

歯髄は硬組織である「象牙質」によって保護されていますが、この「象牙質」が傷ついた場合、歯髄が修復を行います。そのため、歯髄が失われた歯は、歯への栄養・水分供給能力のほか、この象牙質修復能力が喪失するため、折れやすくなってしまいます。

歯の細菌感染を防ぐ

歯髄は、口内の細菌やウイルスから歯を守る防御壁として機能し、歯の細菌感染を防ぎます。

細菌が、歯の内部の血管やリンパ管を通じて全身に広がると、心臓病や糖尿病、呼吸器疾患、脳卒中などの全身疾患の発症リスクが高まることが示唆されています。

そのため、歯髄の健康を維持することは、全身の健康を維持するためにも非常に重要です。

歯髄が失われてしまうケース

歯髄は、以下のようなことが原因となって、失われてしまうことがあります。

1.虫歯や歯周病の進行

虫歯や歯周病が深く進行し、細菌感染が歯髄まで達すると、歯髄が炎症を起こしたり、壊死してしまうことがあります。このような状態の歯髄を放置すると、歯の内部でさらに細菌感染が拡大する恐れがあるため、多くの場合「根管治療」によって歯髄が取り除かれます。

2.事故やけがによる外傷

事故や転倒などで歯に強い衝撃が加わると、歯の根元の血管が切れて、歯髄への血流が途絶えてしまうことがあります。その結果、歯髄が壊死すると、歯髄の機能が失われてしまいます。

3.歯ぎしり・食いしばりなど

慢性的な歯ぎしりや食いしばりによって、継続的に歯に過度な負荷がかかることも、歯髄の炎症や壊死が引き起こされる原因となります。

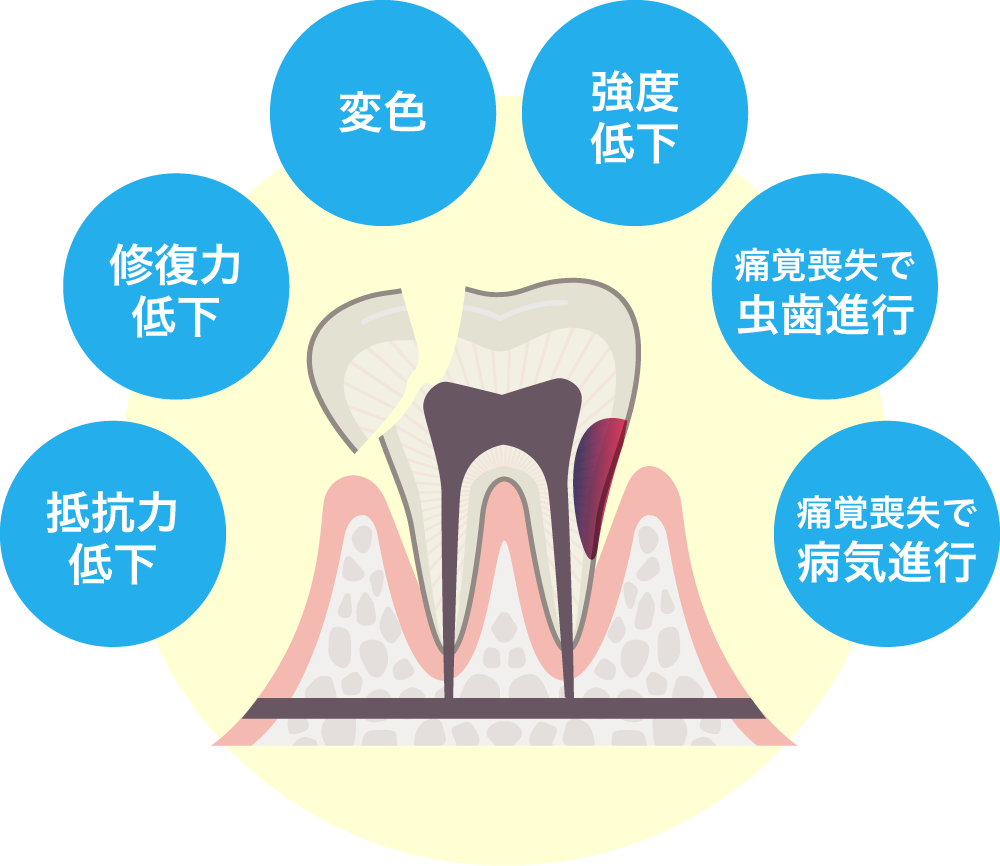

歯髄が失われた歯で起きること

歯髄が除去される(歯の神経を抜く)と、上述の歯髄の役割が失われるため、次のようなトラブルが発生することが考えられます。

- 歯髄本来がもつ、栄養供給能力や細菌への抵抗力、組織修復能力などが失われる

- 歯の内部の血液循環が止まり、歯が変色する場合がある

- 歯根の成長が止まったり、歯の強度が低下して、将来折れるリスク・抜歯に至るリスクが高まる

- 痛みなどの痛覚を感じなくなるため、歯が虫歯や病気になっても気づけない

歯髄を失うことは、歯を失うことにも繋がる

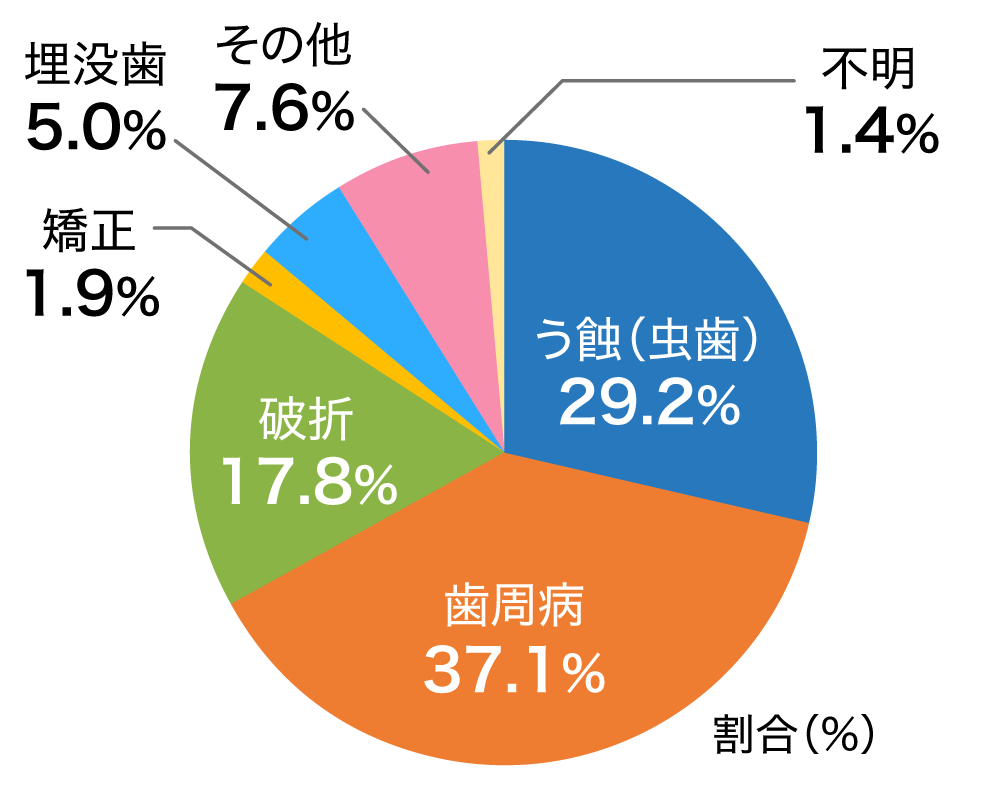

公益財団法人8020推進財団の調査によると、抜歯に至る原因の1位は「歯周病」(37.1%)、2位は「う蝕(虫歯)」(29.2%)、3位は「破折」(17.8%)と報告されています。

(8020推進財団(2018)第2回 永久歯の抜歯原因調査)

このうち、2位の「う蝕(虫歯)」と3位の「破折」は、特に歯髄を失われた歯においてリスクが高まることが知られています。

歯髄が失われた歯は、細菌への抵抗力が低下するほか、痛みを感じなくなるため、「う蝕(虫歯)」の進行に気付くのが遅れる傾向があります。その結果、気付いたときには虫歯が重症化しており、歯を抜くことになってしまうケースが少なくありません。

また、抜歯の原因3位の「破折(はせつ)」は歯が折れることです。

一般的に歯髄を除去する治療(根管治療)の際に、根管(歯の根の管)が削られるため、歯の根の厚みが薄くなります。その結果、歯の強度が低下し、折れてしまうリスクが高まります。

第2回 永久歯の抜歯原因調査